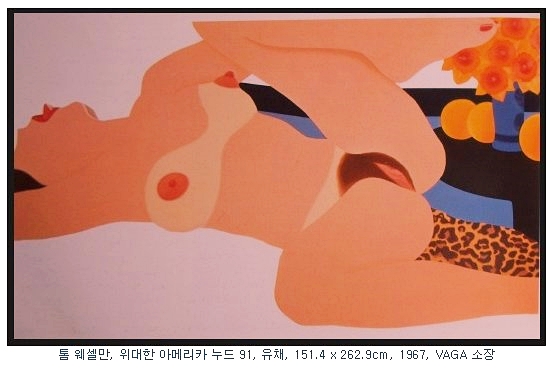

오매 죽여주는 그림이네. 여인의 얼굴표정을 보면 아는 사람은 안다. 고개가 뒤로 젖혀지고 입이 저절로 열리면서 이마와 가슴에 땀이 송송... 탱탱한 딸기 같은 젖꼭지, 싱그러운 젖꽃판, 더 도발적인 브레지어 자국. 삼각팬티자국, 도전적인 표범무늬, 꽃마다 다 열린 화병, 그리고 물 많은 복숭아 몇개. 적당히 통통한 넓적다리, 어서 오세요 입을 쫘악 벌린 보지. 이 체위를 즐겨본 사람만이 알 수 있는 이 완벽한 서비스제공의 암시. 흰색과 청색의 사용은 오히려 정육점 붉은색을 더욱 감질나게 만든다.

톰 웨셀만이 표현한 여인은 아주 도발적인 자세로 마치 막 씩씩거리던 남녀간의 섹스에서 남자만 살짝 들어낸 그 모습 그대로이다. 성을 지속적이고 끈끈한 인간관계로 볼 것인지 아니면 사고 파는 단순한 쾌락의 소모품으로 볼 것인지를 우리에게 강요하는 것이다. 그러나 아무래도 <자기 어서 와 응? 빨랑> 이런 말이 들리는 것 같은 이 그림은 완벽한 포르노이다.

화가는 이 그림을 통하여 현대의 섹스산업을 이야기 하려 했다. 섹스산업뿐만 아니고 모든 광고의 기본과 대중매체가 이미 저 여인의 보지 속으로 빨려 들어가 허우적대고 있음을 경고하는 것이다. 어느 사람이 성직자라서 저런 여인이 저런 포즈로 기다리는데 저 속에 한번 삽입해 보고 싶은 욕망을 애써 아니라고 부정하며 돌아설 것인가?

현대의 표현은 어디까지 갈 것 인가. 저 경우 더 가면 어디까지 갈까? 마지막을 남겨 놓은 경우는 여유 있다. 어렸을 적 어머니 말씀이 늘 기억에 새롭다. 새 신발을 사면 바로 새 신을 경우 너는 늘 헌신만 신게 된다. 그러나 새 신을 아끼고 보통 때에는 헌신을 신을 경우 너는 늘 새 신을 갖는 것이다.

섹스가 인간이 가질 수 있는 쾌락 중에 가장 쉽고 단순하고 빠른 것임을 잘 알지만 저렇게까지 섹스의 마지막을 광고하고 거기에 똑같이 빠져 미친다면, 과연 저런 섹스의 경우도 늘 또는 오래 아름다울까? 섹스가 사랑의 결과가 아닐진대 과연 무엇이 사랑의 결과를 담보할까? 과연 저 여자가 속한 세상에서 브래지어와 팬티의 의미는 무엇일까? 언제까지 그걸 착용할 것이며 왜 착용하는 것일까?

이 그림은 누드이다. 그러면서 누드를 죽이고 있다. 누드의 마지막이다. 다음 누드는 의학책처럼 저 음부 속의 질의 생김새를 그릴까?

자본주의는 그 특성상 확대재생산을 바탕으로 하고 있다. 그렇지만 이렇게까지 인간의 발가벗은 모습을 필요로 한다면 그것은 종점을 향해 달리는 브레이크 고장난 열차이다. 누구는 그림이 단순하지 않냐고 할 것이다. 그러나 그 단순이 더 강렬한 것이다. 이 그림에서 뭐가 더 상세할 필요가 있을까?

미국을 대변하는 현대의 대중문화가 이렇지 않을까? 두렵다. 저 보지 속으로 빨려 들어갈 것이 무섭다. 어느 누군들 자신은 저 보지 속으로 빨려 들어가 여체로도 못 들어가고 결국은 콘돔에 갇혀 쓰레기통으로 처박힐 정자의 신세가 아니라고 하랴. 우리 모두 대중문화의 노리개 감인 것을.

|

NEW

팩토리_Article > 섹스칼럼

팩토리_Article > 섹스칼럼